本來這篇的標題應該要是「No. 4:雪山東 & No. 5:雪山」,因為雪山東可以在攻雪山的路上順便「路過」,但事與願違。這也是我短暫的登山人生裡第一次放棄登頂。

爬山終究是很講求意志力的一種活動,因為過程中難免痛苦,但真的臨到要下決定是否下撤的時刻,心裡還是會懷疑自己是不是太容易放棄了,也會想到走這麼一趟是多麼難得的事,難道就這樣算了嗎?

有些地方,一輩子真的只會去一次。如果這就是那一次,難道不值得再多堅持幾個小時?

我真心覺得放棄也不是容易的事。

這是雪山的黑森林,一座謐靜深沉的森林,此處就是我們的折返點。那時空中飄著冰冷的細雨,我們在林中找了塊較平坦的空地煮熱茶和麵線,但無論我如何啜飲熱茶,身體都暖不起來,而且手套濕透了,兩手直接擺在凍人的冷空氣裡也不是,放進濕手套裡也不是。

腦幹就這樣痛了起來。我有點慌張地想,這是高山腦水腫嗎?我默數費氏數列,確認自己的神智還清醒。

前一晚山裡起大霧,車程延誤,所以只睡了一個小時,更別提真正入睡的時間可能還不到二十分鐘。這天走山路的速度始終快不起來,走到黑森林已經過了中午,沿路的志工和山友都勸我們回頭,因為回程必定要摸黑下山。

當然志工說話總是有些危言聳聽,我們的領隊有著核能發電的身軀,對這一切都不當一回事。但我已經累極,冷到骨頭裡,而且非常想睡,過長的袖子伸出風雨衣外吸飽了雨水,很不舒服。其實摸黑走山路並不是什麼難事,反正有頭燈,但拖著體力不濟的身子摸黑,就是另一回事了。

於是我提出下撒的要求,我不認為以這時的狀況,我還能走兩小時攻頂,再走六到八個小時下山。

雪山就這樣宣告功敗垂成。

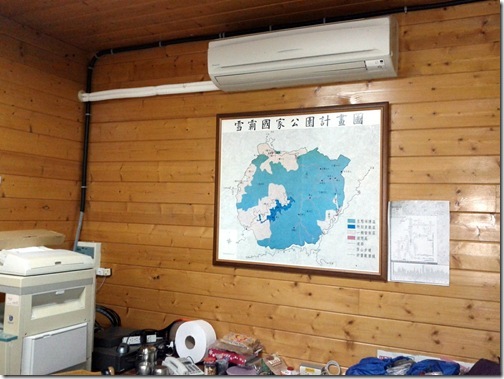

話說從頭,其實這是一趟充滿錯誤的登山行程。剛才說到路上起大霧,第一晚在車上拖磨好久,暈車邊緣的凌晨三點左右抵達管理處,依規定進屋看安全宣導影片。

影片看完,整裝準備出發時,我就發現問題一堆。首先是我的頭燈不亮了,電池漏液導致接觸不良,我一邊怨嘆自己怎麼行前沒檢查裝備,一邊發現我還忘了帶毛帽和餐具。

餐具是小問題,同行夥伴可以好心借我們幾支叉子湊合著用,但在這樣的低溫下如果沒有毛帽,那就注定要頭痛了。我只好把多帶的衣服拿出來包在頭上,但保暖效果實在很差,後來我果然也沒逃過頭痛的命運。

好在管理員幫忙清掉了電池漏液,頭燈起死回生,暗呼一聲好險。

接下來摸黑走山路到七卡山莊,然後如同我之前說的,睡不到一個小時後,就百般哀怨地起床出發。

雖然沒睡覺,但走著走著還是高興起來,因為雪山真的好漂亮啊,只論山景跟植被的話,雪山應該會是我心中的第一名。

而且說真的難度不高,就順順地走。挑戰較大的路段大概就是出名的哭坡,號稱陡坡令人落淚,故名哭坡。走起來雖然氣喘吁吁,但想到這段山路和北大武比起來,讓人崩潰的程度還是差了一大截。

我沒有哭,多虧北大武給的震撼教育。

其實沒經歷過北大武的登山客也不會哭啦,哭坡這名字有點言過其實了。

走到雪山東峰時我覺得體力約略還行,只是頭痛如影隨形。步下雪山東,繼續往三六九山莊前進,鞍部的平坦處有個大大的直升機降落標示。

雨下下停停,我懶得拿出雨褲來穿,「斜風細雨不須歸」,那冰風雪雨呢?歸是不歸?不知從什麼時候開始,漸漸有點使不上力,為什麼三六九山莊看起來那麼近,走起來卻那麼遠?(好像大家都這麼說,這段山路的地勢大概有某種神奇的視覺錯覺。)

這是半途上的廣角照片,走了半天還是一樣遙遠的三六九山莊露出了一點頭,右邊紅紅綠綠的緩坡美得不像台灣,我忍不住指著那邊說,就這一塊,好像阿爾卑斯山。

儘管我根本沒去過阿爾卑斯山,但我還是很想這麼說。

台灣真的是登山者的夢幻國度,我們有幾千座一輩子也爬不完的山,而且山裡的景色之美,不親眼見到實在難以體會,照片能表達的,不到實景的十分之一。

好不容易抵達三六九,略事休息後再出發,但我完全沒有體力恢復的感覺,最後就在這段不停以「之字形」爬升到黑森林的碎石路上磨光了我的意志力。

接下來便折返回七卡,路途漫漫,下坡路上我還是只有「頭好痛」、「超想睡」這兩個感覺,這樣看來放棄攻頂應該是正確的決定。回到七卡時已經累到不想說話,但我們還是煮了晚餐吃,因為餓得不得了。

然後睡了好長、好長的一覺,隔天自然醒,精神飽滿到不行,從七卡走下山的路上腳步超輕快,不禁感到有點可惜,如果昨天是這種狀況,登頂一定不是問題。

走出登山口,才知道管理處旁有個這麼漂亮的水池,前兩天經過時是深夜,頭燈只看得見眼前,根本沒發現這回事。

回台中的車程還路過張雨生的老家部落,我們應景播放一首「妹妹晚安」。

我們都還記得妳,只是不怎麼提起。

當然,搭好幾個小時的車走這麼一趟,卻少登一座百岳,遺憾的心情還是有的。不過說來巧合,今年春節期間預計要上山雪訓,教練選定的地點就是雪山,果然是山在人在,這麼快就有了個機會彌補遺憾。

所以到時再見吧,雪山。